東京からUターン起業。青木さんが会社員とフリーランスを行き来して見つけた“自分らしい”働き方

コロナ禍で働き方に変化が生まれている。フリーランス(個人事業主)人口の急増だ。2021年で1577万人。前年から1.5倍にのぼり、500万人も増えている。フリーランスのなかでも、特に増加が目立つのは、都会でのギグワーカー。インターネット経由で単発の仕事を請け負う。料理を宅配する配達員がその代表だ。しかし、個人事業主ゆえの不安定さが社会問題になっている。

一方、コロナ以前から、山村地域での働き方に変化がすでに起きている。「多業」とよばれ、自営業、フリーランス、非正規雇用など多種な仕事を掛け持つ。「学校を卒業して都会へ→会社に就職→定年退職」というルートは、山村地域への移住者には間尺があわないようだ。「田舎では仕事がない」という定石も、くつがえされている。

そのひとりは、青木宏和(あおきひろかず)さんだ。システムエンジニア(SE)をする傍ら、フィットネスインストラクターとしての顔を持つ。2015年に会社員からフリーランスへ。2020年にUターン移住で東京から豊田市藤岡地区へ。収入減や「ルートから外れる」不安と、どう向き合ってきたのだろうか。

青木さんの歩みから、山村地域での働き方をさぐる。

憧れのSEだったが

青木さんの東京暮らしは高校進学から。東京で暮らす従兄の影響を受け都会に憧れた。当時の藤岡町から、東京へ高校進学するケースは初めて。すでに「自分で選択する」という気持ちを大事にしていた。東京暮らしは、大学進学、就職とつづく。希望が叶い、システムエンジニア(SE)の道に進んだ。

「うれしかったですね。憧れの職業でしたから」

携帯電話会社向けのシステムをプログラミングするという仕事は、しだいに苦痛に変わる。自分がアイデアを出してプログラムを設計するわけでない。上司の指示がすべて。それをこなす日々。納期が厳しく、日付をまたいで働くことも日常。しだいに、体調を崩していく。

「プログラムが完成しても利用する方々の声を聞くことがありません。誰のためのプログラミングなのか。自分の望む仕事をしているのか。悶々としました」

医者から休職の診断がくだされた。

休職中の給料は支払われないが、会社勤めの場合は健康保険から傷病手当金が支払われる。給料のおよそ3分の2だ。福利厚生が充実している会社の場合、手当金が上乗せされる。会社員のメリットだ。フリーランスや自営業などが加入する国民健康保険に、この仕組みはない。

青木さんは休職可能期間の1年半をめいっぱい利用。会社には月に数回通って、リハビリ勤務をした。メンタルの病気は、外見では判断しづらい。まわりからは「ほんとうに働けないのか」と誤解されることもあった。

その休職期間の過ごし方が、転機をもたらすことになる。

会社員ではない生き方がある

身体を動かすことが好きな青木さんは、治療の一環としてマラソン関連のボランティア活動に積極的に参加したり、ランニングイベントを定期的に開催したりしていた。そこで、後の働き方に変化をもたらすきっかけとなるフィットネスクラブとの出会いがあった。大学時代はダンスサークルに所属。在学中、海外留学先では、ホームステイ先の子どもにダンスを教えていた。それらの経験を知ったフィットネスクラブから声がかかり、インストラクターとして利用者への運動指導の依頼を受ける。

向かって一番右側が青木さん

さらにスポーツイベントやチャリティーマラソンの運営で、裏方としてSEの技術が活かされた。フィットネスクラブから、社内のシステムの相談をうけるまでになる。

「SEの技術が直接感謝されるなんて、会社では味わったことがありませんでした。人のサポートをするのが好きだと気づきました。自己肯定感が高まりました」

青木さんは手ごたえを感じた。

それでも休職が満了したら、会社員として戻るつもりでいた。収入のためには、会社勤めしかないと考えていた。しかし、フィットネスクラブのインストラクターたちは、フリーランスとして働いていた。青木さんには、新鮮にうつった。「会社員ではない生き方がある」と。

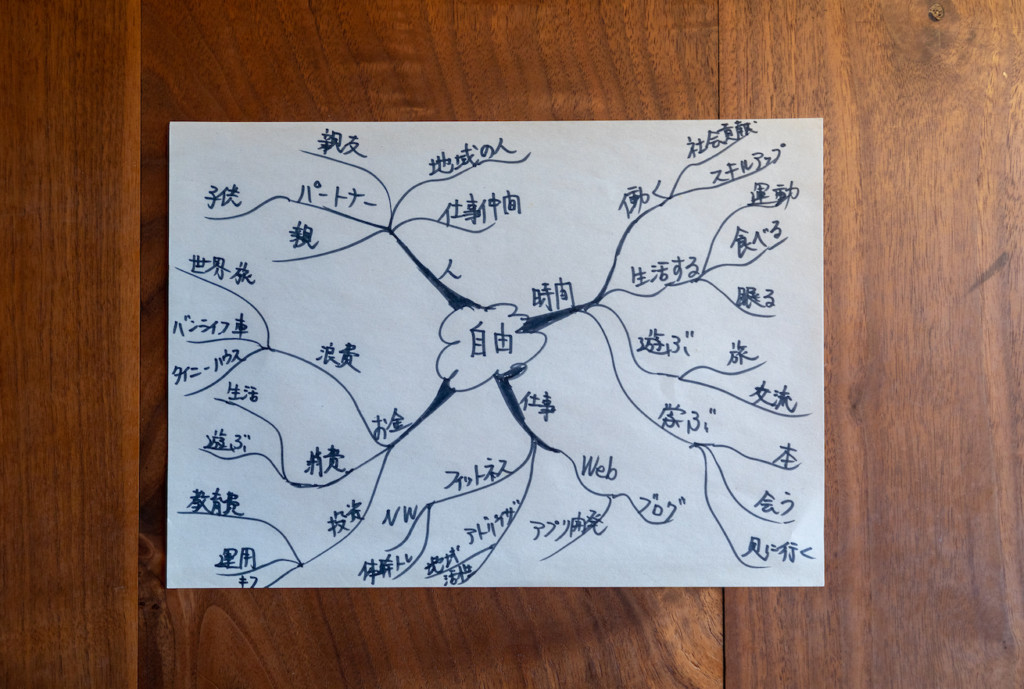

「自分が本当にやりたいことは何なのか」

自分の関心ごとを紙に書きだし、線で結んでみた。マインドマップとよばれる手法で、自己分析に時間をかけた。コーチングという専門的なセッションを受けて、自分の内面との対話を積みかさねた。

そして「SEとフィットネスインストラクターを両立させて働きたい」と気づく。

休職期間満了が近づいた。両立をめざして会社に戻ったとしても、時間と労力と責任は、SE業務に重点をおかざるをえない。それならば、自分が選べるような働き方をしようと決断。会社を退職した。

「半分はノリで決めました」と話すが、フリーランスになったとしても、応援してくれる仲間が身近にいる。その確信が後押しになった。

会社員⇔フリーランス 行きつ戻りつ

もちろん、収入面で不安があった。「生活ができない状況にはしたくない」と、退職と同時に個人事業主になった。フリーランスへの道を踏み出した。フィットネスクラブからはインストラクター業務を委託された。シェアハウスの管理人や民泊事業をして、収入をまかなった。

個人事業主として働くための手続きは難しいのだろうか?

「開業届を1枚、税務署に提出するだけです」

思ったより簡単だ。フリーランスを2年間続け、今度はフィットネスクラブから施設のプロデュース業の仕事をまかされるようになる。先方から正規雇用の契約を提示された。再び会社員という立場になった。その会社ではアウトドアフィットネスという、山や自然のなかでフィットネスを行うプログラムを提供しており、これが好評だった。東京から、山や自然に囲まれる場所に通う日々が続いた。

東京でなくても

もともと青木さんは藤岡の実家へ月1回帰省することを10年続けていた。フリーランスとして働き始めた頃、親友の金子潤さんが千葉県から豊田市小原地区の山間部に家族3人でIターン。金子さんは、裸足でいることが人間にもたらす好影響について研究を重ねていて、「はだしの人」と呼ばれている。帰省するたびに、金子さん家族が自然とともに過ごすことに豊かさを感じて生活をしている話を聞き、実家のまわりも自然に囲まれていると気づく。

「東京に住みながら、仕事でわざわざ山へ出かけていました。自然にふれながらのフィットネスは藤岡でもできます。東京でアテンドしたお客さんは、訪問する地域とはほぼ接点はありません。藤岡でなら、地域にとけこんだフィットネスができると思いつきました」

高校から住み始めた東京から、いったん実家へ。山村地域のフィットネスの開設準備にむけ、1年間は旅にでた。様々な場所に足を運び、会いたい人をどんどん訪ねた。事業に向けて見聞を深めた。

山村地域でフィットネス 準備へ

いよいよ故郷で起業かと思いきや、「またいったん会社員として働きました」。

学校教育分野ではインターネットなどのシステム開発の人材が求められていた。ICT支援員と呼ばれる。「自分の技術が、社会から求めている内容と一致するなら」と働きはじめた。SEの経験が活かされた。

並行して「山村地域のフィットネス」を準備した。愛知県が三河山間地域での起業を支援する事業「三河の山里なりわい実践者」に応募し採択された。実践者は、10ヶ月間サポートデスクと雇用関係を結び、起業への支援を受ける。そのため、ICT支援員は退職した。

三河の山里なりわい実践者は、2022年3月までのプログラム。山村地域でのフィットネスの事業構想を関係団体の支援を受けながらまとめた。青木さんは、野外フィットネス『SOTODE 』を構想した。「楽しく遊びながら健康に」をコンセプトに、屋外で体を動かす運動プログラムだ。

ノルディックウォーキングという、2本の専用ポールをつかって、バランスよく全身運動ができる。ニュースポーツとして、子どもから大人まで「いつでも どこでも 誰にでも」気軽に参加できる。屋外で自然にふれあいつつ、地域コミュニティの醸成にもいかせるのがポイントだ。

自分で選択ができる

2022年4月からは本格的に野外フィットネス事業に踏み出す。会社員とフリーランスを行き来してきた理由を青木さんはこう話す。

「自分が必要なスキルを学ぶことを重視してきました。そのときに、たまたま会社員だったのかフリーランスだったのかの違いです。必ずしも終身雇用とは限らない時代がきています。若い世代の働き方としてのモデルを示したいと思っています」

SEとフィットネスインストラクター。一見、接点がないように思えるが、青木さんのなかでは両者は結びつくという。

「SE業務も運動指導も、自分がこれまで身につけてきたスキルです。どちらのなりわいを選択しても、自分らしさが発揮できます。それがやりがいにつながります」

フリーランスは自己管理が、会社員より求められるのだろう。一日のスケジュールを聞いた。フィットネスをなりわいにしているだけに、青木さんのルーティンは、体調を整えることにあるようだ。

「朝5時には起きて、ランニングとストレッチをします。ランニングのあとに水シャワーを浴びますね。毎日いやいや浴びはじめます(笑)。そのうち心地よくなってきます。頭がさえてきます。メインのフィットネスの仕事は土・日曜日のため、平日午前は事務仕事、午後はリモート会議が多いですね」

青木さんの今後の事業展開も気になる。今は、つながりからの仕事が100%という。

「コネクティング・ザ・ドッツという言葉があります。点と点が結びつき、線になるという概念です。スティーブ・ジョブズが提唱しましたが、自分の行動した結果を点として、それらを増やすと、やがて線になって結びつき、後に大きな意味をもってくると考えています」

野外健康運動指導士という肩書は、自らつくりだした。Webプログラミングも事業の一つとしている。

「初めは小さく進めます。途中で問題があれば解決のために考えます。それを繰り返します。安心感は自分でつくっていくしかありません。会社員のように1カ所から30万円の収入をえるのではなく、3万円の仕事を10カ所生み出したい」

地域と家族の理解 地道な積み重ねで

地域をフィールドにするなら、住民の理解も必要だ。青木さんは、自分の仕事がまだ理解されていないと感じている。横文字をできるだけ使わず、わかりやすい言葉で説明するよう心掛けている。「コロナ禍でリモートによる働き方は当たり前になっています。その点は、地域からあやしまれなくなっていますね」と笑う。家で仕事をすることは、理解されてきたようだ。

もうひとつ大事なこと。家族の理解だ。

青木さんは実家に戻った。母親はうれしく思っているようだ。ただ父親から理解されているか、確信がもてていない。それもそのはず。高校から東京にでてしまった息子は「もう実家には戻ってこない」と思ってきた。システムエンジニアとして東京で働く息子は、父の誇りだったのではないだろうか。実家に戻ってきたことで、ご近所に対して後ろめたく思っているのか、当初は不機嫌だった。

しかし、息子が地域の行政職員と連絡をよくとり、まわりから「息子さん、がんばっているね」といわれるようになった。最近はまんざらではなさそうだ。

地域や家族から理解を得るには、地道な積み重ねが必要だ。

選択できる つながる 小さくつくりだす

「自分で選択できる」「つながりが生きる」「小さくはじめる」「つくりながら学ぶ」。フリーランスとして、山村地域を拠点にして働くポイントが、浮かんできた。それがギュッとつまっているのが、青木さんの屋号「coconats」だ。

coordination コーディネーション 協調

collaboration コラボレーション 協業

network ネットワーク 繋がり

action アクション 行動

transformation トランスフォーメーション 変化

startup スタートアップ 創業

都会で会社員として働くならば、賃金と社会保障の安心は大きい。ただ、労働条件が守られないほど働かされ、プレッシャーやストレスで押しつぶされると、心と体を病んでしまう。時に自分の仕事に意味があるのかと、疎外感に襲われもする。青木さんのSE会社員時代のメンタルの病気は、「自分らしく生きたい」という、もがきのあらわれだった。ましてや、コロナ禍になり、雇止めや解雇、シフト減で、会社勤めでも雇用がないがしろにされている。

対して、フリーランスは「柔軟な働き方ができ、時間や空間にとらわれない」といわれる。特に政府や財界が、今後の働き方として、もてはやしている。ただ、諸外国にくらべても、フリーランスのセーフティーネットはもろい。その典型として、料理を配達する配達員のようなギグワーカーは、配達中に事故でケガをしても、個人事業主を理由に労災が適用されない。コロナ禍で、フリーランスの社会的な保護の必要性が浮き彫りになった。

だからこそ、フリーランスの働き方に不安はないのか。

「都会でもてはやされているギグワーカーと、山村地域でのフリーランスは違います。自分の裁量があるかないかが大きな違い。結局、業務に対して裁量権をもつことができなければ会社員もギグワーカーも同じかもしれません」と青木さんは話す。

ギグワーカーの働き方は過酷な会社員そのもの。それなのに社会保障はないに等しい。働きがいも働きやすさも、乏しい。的を射ている指摘だ。

里山資源とむすびつけて

得体のしれない不安があるから、「自分で生きていく手ごたえ」が求められる。何もないと思われていた山村地域をよくみれば、自然に囲まれ、地域住民とつながりやすいという里山資源がある。決して、お金では買えない安心感だ。青木さんは野外健康運動指導士として、身体を動かすことと里山資源とを結びつけようとしている。

仕事として取り組む以前から、すでに豊田市白浜公園で「parkrun」のイベントディレクターをしている。4月からは松平地区の新体育館で小学生向け運動指導「アソトレ」が始まる。ローカルツアーを提供している三河里旅とコラボして足助と稲武を歩くツアーを実施予定だ。猿投棒の手ふれあい広場を拠点にノルディックウォーキング月例講習会を行なっている。9月からは藤岡観光協会の事務局として「フィットネスツーリズム」に注力していく。

新たな価値となりわいが生まれようとしている。

白浜公園parkrunでは、5キロをウォーキング、ジョギング、ランニング、またはボランティアや観覧でも参加できる

白浜公園parkrunでは、5キロをウォーキング、ジョギング、ランニング、またはボランティアや観覧でも参加できる

猿投棒の手ふれあい広場でのノルディックウォーキング月例講習会のようす

猿投棒の手ふれあい広場でのノルディックウォーキング月例講習会のようす

後押しの追い風は もう吹いている

さて、東京暮らしのきっかけとなった、青木さんの憧れだった従兄。なんと家族ともども愛知県にUターンするそうだ。27年ぶりという。「自分に影響を与えてくれた人が、続々と集まってきています」と青木さんも驚いている。

青木さんの野外健康運動指導士としてのスタートは、小さく踏み出したばかり。この一歩が、今後の移住者を励ますだろう。

山村地域での新たなチャレンジを後押しする追い風は、もう吹いている。次のステージへ、ポールを手に、青木さんは軽やかに歩みだした。

青木宏和(あおき・ひろかず)さん

(終了しました)青木さんがツアーガイドを務めるノルディックウォーキングツアーの参加者を募集しています。

▼2022年4月29日(金・祝)塩の道ノルディックウォーキングツアーVol.1[足助編]

▼2022年5月29日(日)塩の道ノルディックウォーキングツアーVol.2[稲武編]

おぎゅうびと

3,942 views働くものの立場から、暮らしや労働、人とのつながり、地域づくりについて向き合ってきた。現在は、山村地域のなりわい、自給やエネルギー問題に関心をもつ。自らも畑を...

プロフィール撮影 永田 ゆか

24,222 views静岡県静岡市生まれ。 1997年から長久手市にあるフォトスタジオで11年間務める。 2008年フリーランスとして豊田市へ住まいを移す。 “貴方のおかげで私が...

プロフィール関連記事一覧

持ち続けた一流のプロ意識。足助最後の芸者、後藤さんの歩んでき...

釣り人が魚を育てて漁協のピンチを救う?組合長安藤さん×ヨソモ...

あなたがいるから野菜を作れる。農福連携の畑を営む今枝さんに聞...

私、学び、幸せ。ぐるぐるスパイラル|vol.2 カフェ、農業...

アーティスト・安藤卓児さんに聞く【コロナ、みんなの現時点#1...

科学的な性の知識をすべての人に。10年で300回の講座をする...

足助高校生徒が20秒ラジオCMを収録!人気ポッドキャスターに...

この記事へのコメントはありません。